Морозный предрождественский день быстро угас. Темнеющее небо озарилось багровым отсветом заката, обещающим трескучий мороз и предчувствие волшебства.

Даша посмотрела в окно и о чем-то задумалась. Какие мысли теснились в голове этой красивой смуглой девушки? Черноволосая, поджарая, с золотисто-бежевой кожей, она совсем не походила на местных деревенских сибирячек, да и морозы ее теплой красоте были вовсе не к лицу. Вот облепить бы ей свою точеную фигурку легоньким ситцевым платьем нежной расцветки и ходить так все лето, сводя с ума всех молодцев... Но нет! И она, и вся ее семья теперь жили в деревне Патрушева, хотя родом они с Вятской земли.

Не исключено, что семья Дарьи Свининых попала в Тюменскую область в результате принудительного переселения или добровольно-вынужденной миграции. А может, причина была другая, во всяком случае, никто из потомков об этом не узнал. Своими думами, как и своими тайнами, Дарья делиться не любила. О чем она думала в тот вечер? Грустила ли о покинутых родных краях, пыталась ли предугадать будущее?

– Дашка, а Дашка! Давай-ка сегодня на твоего жениха гадать! – предложила Фекла. – А то мы уже увидали своих, Васюньке токма никто не привиделся... Ежели еще к тебе никто не посватается...

– Да уж посватается, не твоя забота, – отрезала Дарья. – Я хороша собой, одна не буду.

Она, надо сказать, вообще не церемонилась, если разговор был ей не по душе.

– Ну и норов у тебя, сестрица! Найдется ли желающий на таку девку калактерную?..

Несмотря на словесные перепалки, Фекла уговорила Дарью погадать в полночь, тем более день для этого дела был самый подходящий. К приметам и гаданиям Дарья интереса не имела, в отличие от своих ровесниц. Но в глубине души ей все же хотелось заглянуть в свое будущее.

Ночью она сделала все, как положено, – в одной рубахе, с распущенными волосами вошла в баню, произвела все необходимые манипуляции и стала вглядываться в зеркальную гладь. Но кроме банной обстановки и своего лица, ничего не видела. В очередной раз про себя ругнула глупых баб. Вдруг в отражении появился мужчина – в костюме и шляпе, с тростью. Одет он был по-праздничному и направлялся прямо к ней. Даша слегка оторопела, однако, сообразив, наспех загасила свечи и отвернула зеркала.

В сенках ее атаковали любопытные родственницы. «Ну, видела что-нибудь?», «А какой он, какой?» – только и слышалось с разных сторон. В общем, разговоров хватило на всю ночь.

Даше, конечно, было и дивно, и приятно, что увидела жениха, но где-то глубоко затаилось сомнение: а вдруг это самообман, лукавое видение?

Каково же было ее удивление, когда на деревенском празднике она заметила мужчину в костюме и шляпе, с тростью, который, не долго думая, направился прямо к ней. Да, это был он, тот самый жених из святочного гадания. Дружить и встречаться раньше моды не было, и вскоре после знакомства он заслал к Дарье сватов.

Жених оказался знатный, хоть и не барского роду (а кто его знает?). Георгий Георгиевич Холманский был старше Дарьи на шесть лет и за плечами имел немалый жизненный опыт. Родом он тоже был не с Тюменской земли, но судьба занесла его сюда, наверное, для того, чтобы он встретил ее и оставил после себя не только достойных потомков, но и добрую славу.

Родился Георгий в 1895 году. Образования у него было всего четыре класса. Работать тогда начинали рано – до начала Первой мировой он служил ямщиком у славного тюменского купца первой гильдии Андрея Ивановича Текутьева. Через какое-то время тот назначил его приказчиком, но долго на новой должности работать не пришлось – призвали на фронт. С купцом Георгий больше не свиделся, но до конца своих дней вспоминал его только добрым словом и искренне сожалел, что таких больше нет.

Однако и воевать Холманскому суждено было мало – в первый же год он получил тяжелое ранение в голову: был задет слуховой нерв, и Георгий на всю жизнь остался слабослышащим.

Сын Егора Владимир рассказывал, что в ходе военных действий его отец попал в плен. В лазарете Георгия лечил хирург-немец, он же ему и посоветовал: «Когда вернешься в Россию, иди работать в лесничество – при таком здоровье труд на природе подходит больше всего».

После обмена пленными Георгий вернулся на родину.

Какое-то время пришлось работать по найму. События тогда разворачивались быстро – революция, перемена власти. В новом, советском, времени Георгий Георгиевич Холманский стал Егором Егоровичем Халманских. Как произошла такая абракадабра с именем, теперь судить сложно. Возможно, оно и к лучшему, а то «доброжелатели» всю жизнь высматривали бы в его фамилии еврейскую этимологию. В те времена, как известно, евреи считались потенциальными шпионами и предателями родины.

Когда Егор и Дарья поженились, она тоже стала Холманских (правда, ей фамилию написали через “о”). Еще забавнее получилось с детьми. Дарья родила 11 ребятишек: Антонину, Зою, Клавдию, Ольгу, Валентина, Александра, Тамару, Надежду, Нину, Владимира, Геннадия (Тоня и Оля умерли в младенчестве). Так вот, когда документоведы тех времен делали запись в метриках, часть детей получали фамилию Холманский/ская и отчество Георгиевич/вна, а часть, соответственно, Холманских и отчество Егорович/вна. Однако родители этому формализму большого значения не придавали, другое тогда было целеполагание. Гораздо важнее было трудиться на благо Отечества, не нарушать законов, растить хороших, любящих родину и труд детей.

Дарья стала прекрасной женой и матерью. Любовь у супругов началась уже после свадьбы, и чем дольше они жили и лучше узнавали друг друга, тем крепче были чувства.

Егор последовал совету немца – устроился в Богандинский лесхоз. Профессия называлась – лесообъездчик. Поселились Холманские в ведомственном доме на две семьи, на кордоне, примерно в семи километрах от Винзилей и в 14 от Онохино. Егор запомнился людям справедливостью, редкой порядочностью. Вот почему эта местность получила впоследствии в народе название «Кордон Холманского», которое живо и по сей день.

Работа, несмотря на кажущуюся простоту, была нелегкой. В его обязанности входили охрана леса и обитавших в нем диких животных, покосных угодий, выделение участков для санитарной рубки. Он также нес ответственность за вырубку по лесобилетам. В те времена не раз случались самовольные вырубки. Бывало, и зверя дикого завалят без спроса. Егор постоянно стоял перед выбором: наказывать нарушителя или простить? Конечно, из злого умысла, с целью обогащения лес никто рубить бы не стал – не те были времена и не те нравы. Главной причиной правонарушений была нужда. С такими «преступниками» Егор поступал по-особому – увидит на улице, отведет в сторонку, чтоб другие не услышали, отругает как следует, постращает и отпустит. До суда он дело никогда не доводил, жалел людей. Во многом этим качеством он был обязан Дарье.

Да, характер у нее был сложный, на публике она доброту и ласку не демонстрировала, даже по отношению к своим детям. Но в душе любила и жалела и своих родных, и многих далеко не близких ей людей.

Леса в ту пору были не скудными, казалось, руби не перерубишь. Но надзор все же был строгим. На вырубленных местах Холманский своими силами вел новые посадки.

На праздность времени совсем не было. Доля жены и матери в ту пору была незавидной. На молодую жену сразу же сваливались все тяготы домашнего быта: уход за скотиной, стирка, приготовление еды, соблюдение чистоты в доме. Дарья со всеми этими обязанностями справлялась блестяще. Не в пример другим деревенским бабам была удивительно чистоплотной: в доме все буквально скрипело от чистоты – белье накрахмалено, посуда, в том числе и котелки с жаровнями, сияют, на полу ни соринки. Она никогда не заходила в стайку с непромытым подойником и не повязывала голову грязным платком.

Вставала вся семья с петухами. Егор шел на работу, дети собирались в школу. А Дарья приступала к ежедневному домашнему труду. Двор их был невелик – две коровы, десять овец, куры да казенная лошадь, но отдачи требовал немаленькой. Дети начинали помогать по хозяйству уже с пятилетнего возраста. Кто-то управлялся в огороде, кто постарше, брал грабли в руки и отправлялся переворачивать валки или траву косить. Девчонки, кроме работы в огороде и на покосе, бегали в лес по грибы-ягоды. Урожаи дикоросов были богатые – грибы солили, ягоды мочили бочками. Из всех братьев на охоту ходили только Саша и Володя: стреляли уток, зайцев, косачей, глухарей. Саша еще рыбачил на Пышме.

Воспитывали Холманские своих детей в труде и строгости, иногда чрезмерной. Но такой подход отчасти объяснялся законами того времени. Почему раньше боялись воровать? Потому что наказание было одинаковым и неотвратимым для всех. До сих пор помнится Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», прозванное в народе «законом о трех колосках». За хищение колхозного и кооперативного имущества, грузов на железнодорожном и водном транспорте предусматривался расстрел с конфискацией имущества, который при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен на лишение свободы сроком не менее 10 лет. Часто осуждались крестьяне, занимавшиеся срезкой неспелых колосьев зерновых с колхозного поля, либо те, кто собирал колоски, оставшиеся после уборки урожая. В обычной практике три найденных у расхитителя колоска были достаточным поводом для ареста. Все это усугублялось еще и тем, что правом арестовывать решили пользоваться председатели колхозов, члены правлений, председатели сельсоветов, секретари ячеек и т.д. При таком раскладе органы, официально имеющие право ареста, в том числе ОГПУ и милиция, теряли чувство меры и зачастую производили аресты без всякого на то основания, действуя по принципу: сначала арестовать, а потом разобраться. Позже, конечно, были приняты меры по запрещению арестов лицами, на то не уполномоченными законом. Но люди были запуганы.

Егор был человеком очень политизированным, он внимательно прочитывал все газеты, какие тогда были доступны, слушал по радио все новостные передачи, анализировал. Хотя о политике тогда особо говорить было не с кем, да и нельзя.

Егор всегда говорил своим детям: «Идешь по тропке, видишь не твое лежит – проходи мимо, не смей брать». У самого Холманского слова с делом никогда не расходились, он был образчиком строгих принципов для всех, кто его знал. Дарья полностью разделяла взгляды мужа.

Теперь некоторые из его детей, прожившие жизнь и немало на своем веку повидавшие, горько иронизируют: «Лучше бы отец нас с точностью до наоборот воспитывал, того глядишь, были бы олигархами, как многие!» Что и говорить, доля правды в этих обидных словах есть.

Богатыми из детей не стал никто. Но абсолютно все они жили достойно и далеко не бедно. А все потому, что каждый из них был тружеником, человеком честным, ответственным и справедливым. Зоя всю жизнь проработала в Тюмени на ДОКе «Красный Октябрь». Клавдия слыла высококлассным поваром и трудилась на Севере. Валентина, к сожалению, постигла печальная участь – в молодом возрасте, из-за личной драмы, он покончил с жизнью. Александр связал свою трудовую деятельность с одним из винзилинских заводов. У Тамары был особый талант (теперь таких людей называют модельерами или дизайнерами одежды): она разрабатывала образцы женской одежды и шила великолепные вещи, которые сидели на дамах как влитые. Родись Татьяна сейчас, уехала бы в Москву и открыла свой центр моды, но тогда бизнес был под запретом, а на карьере никто из детей Холманского не был зациклен. Шила на заказ близким, знакомым и тем, кто обращался по рекомендации (земля слухами полнится, а хорошая швея тогда ценилась на вес золота). Надежда полжизни проработала в Главтюменьгеологии, затем, уже в зрелом возрасте, трудилась в тресте тюменских кафе и ресторанов. Ее муж Анатолий Андриянович Абрамович работал в одной команде с Юрием Эрвье и Петром Бузулуцким. Он был радистом – передавал информацию о ходе работ в центральное управление. Нина тоже большую часть жизни посвятила Северу, работала в котельной. Владимир – из числа первооткрывателей Ново-Уренгойского газового месторождения (крупнейшего в мире). Он монтировал и бурил первую скважину и помнит, как ударил первый газовый фонтан. 25 лет отдал Ямалу! Геннадий работал на тюменском КСК. Все сыновья Холманского отслужили в армии. Дочери повыходили замуж и стали примерными хозяйками. Все заработали у государства квартиры, а Александр имел частный дом, поскольку он с семьей жил в Винзилях.

Уже в старости Егор Егорович говорил: «Видишь, Дарья Николаевна, каких хороших людей мы вырастили. Все трудятся на совесть, все живут хорошо. И никто никогда не взял ничего чужого». Дарья соглашалась.

Из всех детей жив сейчас только Владимир, который не все понимает в постперестроечной эпохе. Да и другим Холманским, еще при жизни, было удивительно: почему то, что было достоянием всей страны – нефтяные и газовые месторождения, лесные массивы, заводы и фабрики – переходит в частные руки. А для чего тогда было все это – лишения, голодные годы, завоевания, изнуряющий труд, нестяжание... И ведь претерпевал-то все это целый народ, а не группа лиц.

В годы Великой Отечественной войны Холманский служил в трудармии в Свердловской области. В лесничестве он проработал 36 лет. В трудовой книжке на страницах, где вписываются сведения о поощрениях и награждениях, у него шесть записей. Вот пара примеров. 1939 год: объявлена благодарность и выдана денежная премия в размере 10 рублей за организацию работ к своевременной подготовке противопожарного инвентаря в целом по объезду. 1946 год: объявлена благодарность за добросовестное отношение к своим обязанностям и честное руководство в работе (правда, без денежного поощрения).

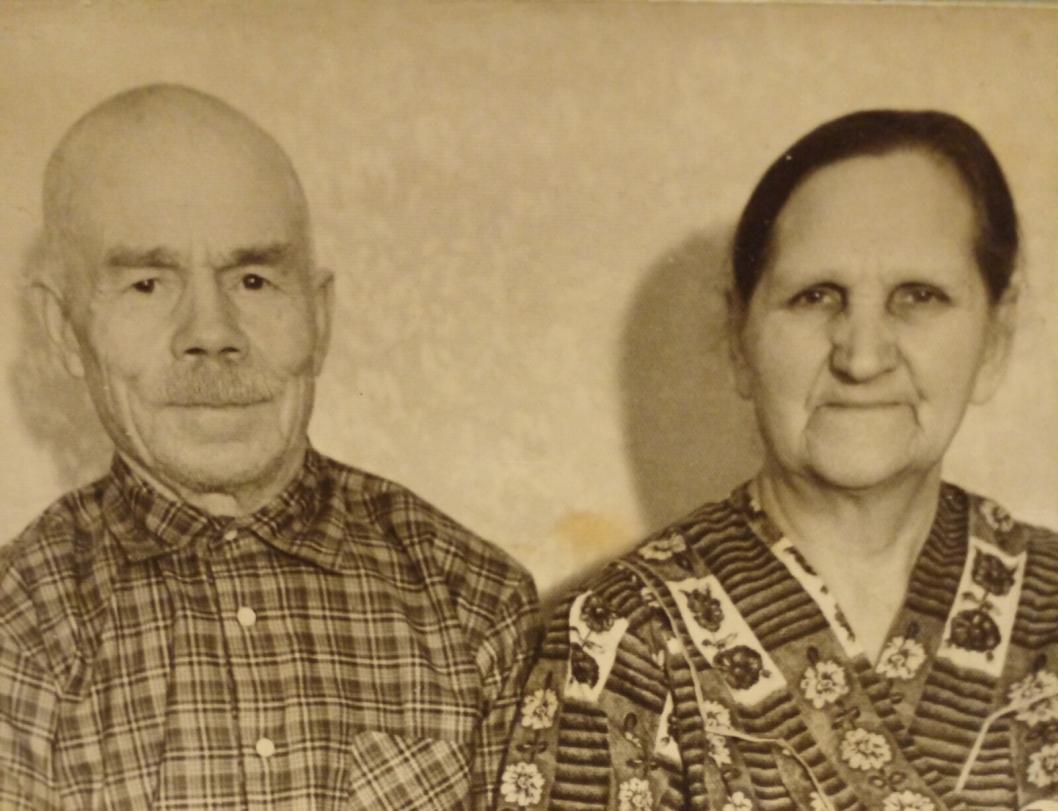

Свой собственный дом Егор Егорович Холманский построил в Винзилях на пересечении переулка Кировского и улицы Октябрьской. «Хоромы» эти были отнюдь не из высококлассной древесины – он был человеком кристальной честности. Сперва в доме жили дети, оттуда удобнее было ходить в школу. Егор и его жена перебрались сюда уже пожилыми. Но в доме этом всегда витала атмосфера любви, уюта, семейной радости. Они прожили душа в душу до глубокой старости. Егор Егорович умер в возрасте 83 лет, а Дарья Николаевна – в 94 года. В последние годы жизни за Дарьей ухаживали ее дети: она по очереди жила у каждого из них. До самого смертного часа сохранила ясность ума и свой отнюдь не мягкий характер. Говорила немного, но всегда по существу, порой давала дельные советы. По жизни она вообще была крайне избирательна в общении. орошо готовила (этот дар передался всем дочерям) и обладала хорошим вкусом. Прабабка моя не была старомодной, мама рассказывала мне, что она порадовалась, когда ее правнучку назвали Кристиной, потому что это имя современное и соответствует эпохе. Однажды Дарья очень удивила ее тем, что попросила рюмочку дорогого коньяка и бутербродик с черной икрой. Сказать, что она нафантазировала что-то себе, нельзя, потому что телевизор не смотрела. Надо признать, аристократизм у нее проскальзывал и в обычном деревенском быту.

Кем прабабушка была в душе и о какой жизни мечтала – не знает никто. В памяти родных она осталась безупречной женой, верной спутницей простого труженика, по фамилии которого назвали целый массив в поселке Винзили. А для меня, правнучки Егора и Дарьи Холманских, их жизнь, их принципы всегда будет ориентиром в этом непростом, меняющемся мире.

Кристина ТРЕТЬЯКОВА