ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЮМЕНСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕТИЛА СВОЁ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

За это время утекло много воды и произошло немало важных событий. С каким же багажом подошло сообщество тюменских инженеров человеческих душ к своему очередному юбилею? Об этом я решил узнать «из первых рук» – от одного из старейших его членов, человека, ставшего за годы творческой работы, без преувеличения, живым классиком сибирской литературы, Анатолия Константиновича Омельчука.

– Сегодня Тюменская писательская организация в значительной степени обязана своей работоспособностью энтузиазму нашего лидера Леонида Кирилловича Иванова, – рассказывает Анатолий Константинович. – Это очень неравнодушный и ответственный человек, добровольно принявший на себя нелёгкий груз – все организационные обязанности и связанные с ними многочисленные хлопоты.

Может быть, кто-то думает, что деятельность писательской организации – это исключительно творчество. Но в действительности это большая, рутинная хозяйственная работа, множество дел, задач и вопросов, требующих ежедневного внимания и усилий. И занимается ими практически один Леонид Кириллович.

Вот уже второй год каждую неделю, по средам, в тюменских библиотеках проходят творческие встречи, где наши писатели и поэты встречаются лицом к лицу со своими читателями и отвечают на их вопросы. Насколько я знаю, это уникальный проект, больше нигде в России такого нет.

Четвёртый год подряд на сайте газеты «Тюменская область сегодня» в формате интернет-вещания регулярно выходит цикл передач «Литературные встречи», которые тоже ведёт Леонид Кириллович. Передачи посвящены российским писателям. И этот проект тоже единственный в своём роде.

Регулярно проводятся писательские «десанты» в глубинку – по районам Тюменской области, в том числе и отдалённым. Ну и конечно, мы часто ездим в гости к соседям – в библиотеки Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Тагила, Омска и других городов, и, в свою очередь, тоже принимаем гостей.

– Давайте ненадолго вернёмся в прошлое. Какое впечатление произвёл на вас союз тюменских писателей когда вы, будучи ещё молодым прозаиком, впервые пришли в него?

– Ну, относительно молодым. На момент вступления в союз, в 1990 году, мне было 44 года. Хотя и до того я принимал участие в писательских семинарах, и меня даже однажды делегировали на совещание молодых писателей СССР в Пицунду.

В ту пору, на рубеже восьмидесятых-девяностых, репутацию тюменской литературе и нашему писательскому сообществу делал Константин Яковлевич Логунов. Но и помимо него в нашем регионе работали писатели, я бы сказал, мирового уровня. Это Юван Шесталов, Леонид Лапцуй, Иван Ермаков, Зот Тоболкин, Анна Неркаги, ставшая членом союза ещё в 1974 году, и ряд других. Всё это были не просто крепко, добротно пишущие литераторы, а большие величины в литературе.

Об авторитете тюменских литераторов в эту пору говорит хотя бы то, что в 1984 году Союз Писателей СССР решил провести в нашем городе Всесоюзную литературную конференцию «Молодые писатели – XXVII съезду КПСС». Весь литературный СССР собрался на тогда на берегу Туры. А отсюда писательские делегации отправлялись по всей области.

Помню, я с одной из таких делегаций отправился в Новый Уренгой, и там мне пришлось делить гостиничный номер с литератором из Прибалтики, его звали Леннарт Мери. Его книга «Мост в белое безмолвие» тогда была в Советском Союзе настоящим бестселлером. Мы, как водится, выпили и много беседовали. Леннарт увлекался Севером, и был в восторге от Нового Уренгоя. С тех пор прошли годы, и вот, в начале девяностых, я узнаю, что мой бывший сосед по номеру стал первым президентом независимой Эстонской республики.

– Если сравнить тюменских писателей тех времён и нынешних, кто, по вашему мнению, выигрывает?

– Каждый писатель – это уникальное, штучное явление. А для уникальных явлений шкал оценки нет. Творчество каждого – неповторимо и несравнимо ни с чем другим. Поэтому сравнивать их между собой невозможно, да и не имеет смысла.

Могу сказать одно – члены тюменской писательской организации первого «призыва» были серьёзными, очень ответственными людьми, с соответствующим, серьёзным отношением к своему творчеству. Они трепетно относились к такому понятию как писательский долг. Долг не столько перед обществом или родиной, а скорее перед своим талантом. Они понимали, что дарованный каждому из них талант уникален, и нельзя его расточать попусту или относиться к нему небрежно.

– Кого из своих сибирских собратьев по перу вы цените больше всего, и кого могли бы порекомендовать читателям «Тюменской правды»?

– Могу назвать Ивана Михайловича Ермакова, Ювана Николаевича Шесталова, Юрия Кылевича Вэлла, одного из первых членов союза писателей Тюмени Геннадия Кузьмича Сазонова, чью прозу про Север я ставлю выше книг Олега Куваева, и конечно исторические романы Зота Корниловича Тоболкина. У сибирского читателя богатый выбор.

Я давно обращался к библиотекам области с идеей, чтобы в каждой из них был стенд под названием «Читаем земляков». И не просто был, а чтобы это было первое, что видел в библиотеке читатель. И вот департамент культуры, наконец, ответил мне, что с будущего года во всех библиотеках юга области появятся такие стенды-выставки. Надеюсь, что почин подхватят также в Югре и Ямале. А там, глядишь, подтянется вся Россия. Потому что это проблема общая – не знают у нас и не ценят своих земляков. Причём совершенно незаслуженно. Взять того же нашего Ювана Шесталова – я считаю, что это поэт по-настоящему планетарного масштаба, только недооцененный.

– Как вы оцениваете будущее и перспективы тюменской писательской организации и сибирской литературы в целом? Придёт ли на смену нынешним писателям новое поколение, достойное славных предшественников?

– Я не считаю, что это так уж важно, когда у нас есть Пушкин, Чехов, Платонов, Заболоцкий и много других великих имён. Даже если вдруг не станет вообще никаких литературных процессов, читатель всё равно будет обеспечен великими произведениями на сотни лет вперёд.

На мой взгляд, задумываться о том, кто придёт тебе на смену и придёт ли, писатель вообще не должен. Его задача – сделать всё, что Бог предназначил ему самому. А что будет дальше – нам знать не дано. Меняется образ жизни, меняется роль литературы в ней. На писателя уже сегодня смотрят как на маргинала, а завтра его роль в обществе может совсем девальвироваться. Поэтому говорить о каких-то перспективах – дело неблагодарное.

– Тем не менее, пока всё не так уж плохо, и множество молодых, талантливых юношей и девушек мечтают стать писателями. Скажите как человек бывалый и знающий, что им следует делать, чтобы их увидели, услышали и оценили? С чего начать и чем продолжить? В какие издательства и литературные журналы стучаться?

– Есть такая максима: «Если можешь не писать – не пиши». Если же не можешь без этого обойтись, пиши не задумываясь – как получается, как подсказывает талант. Если в итоге получилось слово, которое требуется человечеству – оно всё равно к человечеству пробьётся, с твоим участием или даже без него.

– И напоследок традиционный вопрос – что вы хотели бы пожелать своим читателям?

– Однажды Анна Неркаги, перечитав какие-то мои книги, прислала мне свои впечатления. Меня в них до глубины души тронула одна фраза: «Люблю читать Омельчука. В одиночестве».

И моё пожелание будет таким: почитывайте Омельчука, когда наступает момент одиночества и размышлений, когда надо с кем-то посоветоваться.

– А что вы сказали бы своим собратьям по профессии и организации тюменских писателей в целом?

– В книге моих рассказов «Может быть когда-нибудь» есть такой эпиграф: «Мне представился случай – я посоветовался с Господом, и он дал своё божественное «добро»: Время, потраченное на чтение моих книг, в зачёт жизни не идёт». Так вот, хочу пожелать того же и своим тюменским коллегам: чтобы время, проведённое за чтением их произведений продлевало дни жизни.

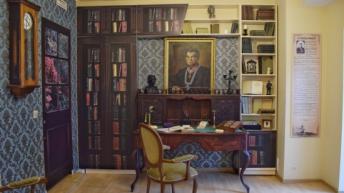

НА СНИМКЕ: во время интервью.

Роман БЕЛОУСОВ