РЫБОВОДСТВО

Окончание. Начало в №27

Еще пятнадцать лет назад губернатор Владимир Якушев заявил: «Я считаю, что у Тюменской области есть достаточно серьезные возможности для роста, например, в рыбной промышленности. Полномочия распределения водных объектов были максимально закреплены за Федерацией, что приводило к некоторым проволочкам. Теперь это наши полномочия, и мы сможем в этом вопросе двигаться более оперативно».

Кандидат технических наук Николай Слинкин посчитал нужным по этому поводу сказать: «Общая площадь озер в области составляет не менее 650 тысяч гектаров (столько площадей у нас засевается зерновыми – И.В.). Используя современные технологии, на естественных природных кормах, на этих гигантских водных просторах можно выращивать и получать ежегодно до 35 тысяч тонн рыбы (в прошлом году в регионе вырастили и выловили всего 3,5 тыс. тонн – И.В.).

Что же сдерживает нас на пути к рыбному изобилию? В беседе с директором ООО «Инновационный центр аквакультуры», старшим преподавателем кафедры биотехнологий и аквакультуры аграрного университета Северного Зауралья Андреем Антоновым мы выяснили, что главное препятствие на пути развития рыбоводства – недостаток кислорода в заморных озерах, которых насчитывается в области около 3,5 тысячи, а используются всего 167. Складывается впечатление, что наши организаторы сельхозпроизводства не стремятся всерьез развивать рыбную отрасль. Постараюсь не быть голословным.

Еще на склоне прошлого столетия тот же Слинкин, заботясь о внедрении инноваций, говорил о несовершенстве разведения рыбы в заморных водоемах. О слишком коротком периоде нагула при однолетнем выращивании рыбы. Продуктивность озер в этом случае в несколько раз ниже, чем при двух-, трехлетнем. Кроме того, гораздо хуже качество рыбы. Требуется больше дорогостоящего рыбопосадочного материала. Для облова озер нужны большие закидные неводы, а для их обслуживания – достаточное количество рыбаков, промысловой техники, снаряжения и топлива. Часто случается так: люди рыбу вырастили, а поймать ее всю не могут – от 30 до 50 процентов убегает из невода и, как правило, зимой погибает в заморном водоеме. О какой тут рентабельности озерного рыбоводства можно говорить?

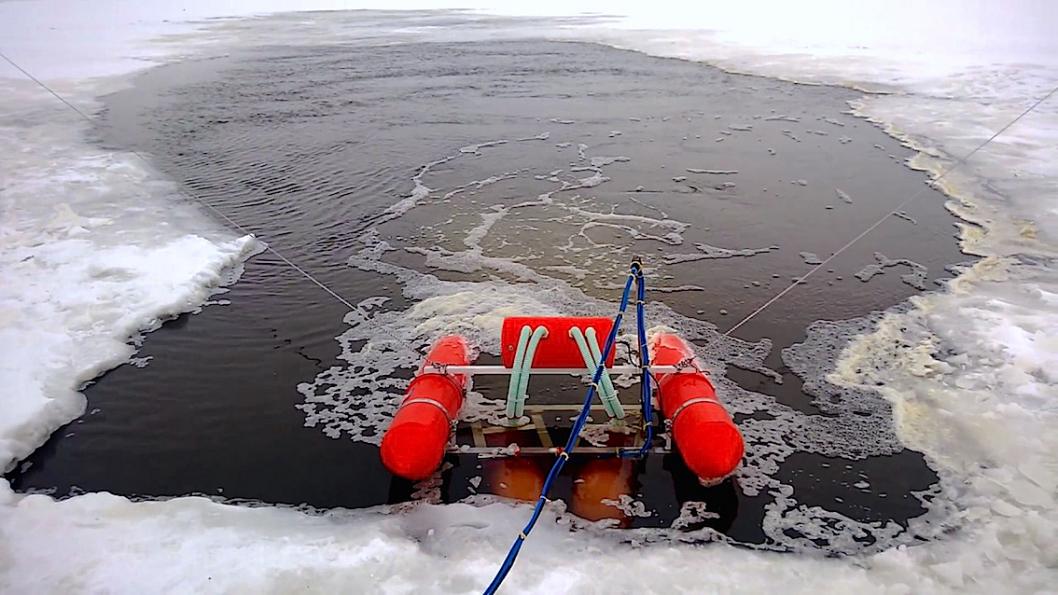

Для резкого подъема отрасли Слинкин предлагал внедрить новые технологии. Применить надежные турбоаэраторы малой мощности и несложные гидротехнические сооружения – обводные каналы, водоемы-спутники, отражатели потока и другие изобретения, позволяющие создать зону с благоприятным для рыбы кислородным режимом, позволяющим добиться ее стопроцентной сохранности.

Этим инновациям, разработанным ученым Слинкиным с участием коллег и учеников, уже около 40 лет. Первыми, еще в советское время, их внедрили омичи на разных по величине, зарастаемости травой, глубине и другим характеристикам озерах. И убедительно продемонстрировали, что новые технологии можно принять с высокой эффективностью.

Омский опыт позволил ученому сделать следующее заявление: «Освоение новых способов рыборазведения силами мелких крестьянских хозяйств послужит стимулом для становления не только рыбоводства, но и звероводства, птицеводства, стимулируя развитие этих отраслей сельского хозяйства в нашей области. Запасы дешевой рыбы могут служить отличным кормом. Крестьянские хозяйства охотно станут вкладывать средства в обустройство озер, когда увидят выгоду».

Оптимизм Николая Павловича передался его ученику и коллеге Андрею Антонову, являющемуся единственным продолжателем дела ученого, а также генератором новых идей и технологий в сфере развития озерного рыбоводства в нашем регионе. К примеру, заслуживает внимания его многолетняя работа по совершенствованию аэраторов. Еще в начале этого пути наши образцы могли сломаться за зиму раза три и погубить рыбное поголовье, а вот аэратор немецкой фирмы «Linn» отработал безотказно восемь лет без какого-либо технического обслуживания.

Со временем немецкие, французские и американские аэраторы приобрели крупный недостаток – они стали совершенно недоступны нашим рыбоводам по цене. Созданный Антоновым и его учениками последний образец отличается высокой ремонтопригодностью, сопоставимой с импортными устройствами для насыщения воды кислородом по производительности, небольшим весом и другими конкурентными характеристиками. Образец в целом готов к серийному выпуску. Но состоится ли его производство?

С целью внедрения научных идей в практику Антонов с ихтиологом-рыбоводом Михаилом Медведевым создали в 2012 году ООО «Инновационный центр аквакультуры» – одно из малых предприятий аграрного университета. Перед центром ставили и другие задачи, например, научить студентов правильно выращивать и ловить рыбу, обеспечивать ее зимовку, использовать поликультуру и другие методы интенсификации производства. Для этого взяли в аренду три озера в Армизонском и Ярковском районах.

Решили провести в водоемах эксперимент по выращиванию тюменской радужной форели – ценной лососевой рыбы. Разработали специальные технологии, позволяющие выращивать ее в прудах и озерах. Выяснилось: форель можно масштабно содержать в относительно холодных водоемах Сибири. Она быстро растет. Неплохо воспроизводится.

У ООО «Инновационный центр аквакультуры» появился опыт, позволяющий создать у нас один из центров российского форелеводства, который обеспечит вкусным и здоровым лососем не только местное население. Однако энтузиасты споткнулись о бюрократические препоны.

Как заявлял Николай Слинкин, одних аэраторов недостаточно для хозяйствования на заморных тюменских озерах. Обязательно нужны обводные каналы, водоемы-спутники, отражатели потока воды и др. Вспомните, как дружно мы сетовали на то, что наши рыбоводы предпочитают однолетнее выращивание маловесной пеляди, которая даже в вяленом и копченом виде не пользовалась спросом у тюменцев. Они ждали килограммовых сырков (ту же пелядь).

Во что обходится многолетний нагул сегодня, скажем, в ЗАО «Казанская рыба», Антонов хорошо знает. Инновационный центр аграрного университета занимается научным сопровождением инвестпроекта на озере Большое Кабанье. Создание водоема-спутника, представляющего небольшой бассейн размером примерно 20 на 40 и глубиной пять метров в прибрежной зоне, обошелся «Казанской рыбе» в пять миллионов рублей и трехлетним хождением по тюменским и московским коридорам экологических и великого множества других надзорных и контролирующих учреждений. Рыбоводы не одну пару обуви износили из-за этого несложного сооружения, не приносящего вреда природе, зато позволяющего успешно зимовать рыбе и вести малозатратный отлов ее на продажу.

Такое углубление возле озера, если копать без «золотого» согласования, можно сделать экскаватором за 50 тысяч рублей в течение двух дней. Многомиллионные затраты нашим небогатым рыбоводам не потянуть, тем более не по карману они малому предприятию аграрного университета. Вот и судите, есть ли будущее у тюменского рыбоводства? Андрею Антонову не пробить эту брешь. О проблемах он подробно доложил в областной Думе, на научном совете департамента АПК, о них знают в Госрыбцентре – и никакого движения. А нужно-то одобрить и принять типовой проект обустройства заморных тюменских озер на региональном уровне, получить экспертизу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и добиться разрешения на реализацию проекта в Минприроде и Минсельхозе.

Сорок лет не можем освоить богатое наследие ученого Николая Слинкина. И слава Богу, что у него есть достойный преемник. Из 3,5 тысячи озер для рыбоводства используем только малую толику. Количество предпринимателей, желающих заниматься работой, не растет. А Николай Павлович планировал, что с внедрением его технологий будет введено в хозяйственный оборот по крайней мере около тысячи озер. А пока они, простаивающие, подвергаются большой опасности уничтожения даже аборигенной рыбы. В небытие может уйти наш знаменитый золотой и серебряный карась, изображение которого имеется на гербах некоторых муниципальных районов. Его активно замещает сорная рыба. Через пять-десять лет в водоемах ничего, кроме ротана, не останется. Его не могут уничтожить ни хищный окунь, ни щука, если тот ощетинится острыми и крепкими плавниками. Зато он не представляет опасности для подросшей форели. Она способна подчистить озера от этого «сорняка» за самое короткое время.

Для форели нужны аэраторы, водоемы-спутники и другие несложные гидротехнические сооружения. Если мы хотим иметь вкуснейшего дешевого лосося и сигов в достатке, озера, чистые от ротана, то всерьез должны заниматься развитием рыбохозяйственной отрасли в области.

НА СНИМКЕ: аэратор на водоеме-спутнике.

Валерий ИКСАНОВ /фото автора/