ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В старину эта улица называлась Трусовский проулок. На ней выделялись деревянный дом дворцовой наружности и благородное святое здание костела. И сегодня они передают очарование прежней Тюмени и хранят давнюю историю.

ЗНАМЕНИТАЯ ФАМИЛИЯ

Двухэтажный особняк постройки 1913 года на Перекопской, 5 «символизирует процветающий быт, стремившийся хотя бы внешне принять «благородные», аристократические формы», – отмечают мэтры архитектуры Б. Жученко и С. Заварихин. В облике дома «царственная» простота и благородство. Выходит, и обитатели его были не из простых.

Принадлежал особняк мещанину Виктору Ивановичу Перевалову. Эта фамилия в Тюмени считалась известной и распространенной: с XVII века два столетия ее носили многие ямщики. А вот каменщик Афанасий Перевалов свое имя увековечил тем, что принимал участие в строительстве Знаменской и Михаило- Архангельской церквей. Петр Перевалов был посадским, водил судна по рекам.

Хозяин дома на Трусовском проулке В.И. Перевалов ничем особенным в достопамятную историю Тюмени не вошел. С 1899 года он был действительным членом Общества вспоможения приказчиков, служил доверенным у купца, владельца лесопильного завода И.А. Новосёлова. В 1915-1917 гг. был гласным городской Думы и совладельцем пароходства «Дружба» Перевалова В.И. и Ко».

При жизни владельца особняк входил в большую усадьбу. Как и полагается, во дворе усадьбы располагались хозяйственные постройки, ватер-клозет, погреб, одноэтажный бревенчатый дом, дощатая терраса, двухэтажный пристрой. С годами они утратились.

ОБИТАТЕЛИ

Местоположение усадьбы Перевалова сыграло свою роль в выборе съемной квартиры для учительской семьи Багаевых. Федор Григорьевич Багаев был преподавателем Александровского реального училища. Это престижное учебное заведение находилось в двух шагах от Трусовского проулка. И статский советник, один из лучших учителей училища, мог позволить себе пешком пройти до места службы.

Багаев был уроженцем Вятской губернии, русским, православным. Томскую гимназию он окончил с серебряной медалью. В 1875 году окончил курс Санкт-Петербургского технологического института, получил звание инженера-технолога 1-го разряда. Согласно приказу главного инспектора училищ Западной Сибири от 19 мая 1883 года Ф.Г. Багаев был определен преподавателем химии и технологии в Тюменское реальное училище. Кроме этих предметов, он вел уроки по строительному искусству, арифметике, математической географии, с 1892 года – естественной истории и физике. И это еще не вся нагрузка. Федор Григорьевич служил в училище библиотекарем, был членом хозяйственного комитета, состоял классным наставником и хранителем знаменитого музея, созданного при училище.

За «добросовестное исполнение обязанностей и непропущение ни одного урока в течение 1885/6 – 1886/7 учебных годов» Багаев получил благодарность от управляющего Западно-Сибирским учебным округом. После он был награжден орденами святого Станислава 3-й и 2-й степеней и орденом св. Анны 3-й степени. Дослужился до чина статского советника.

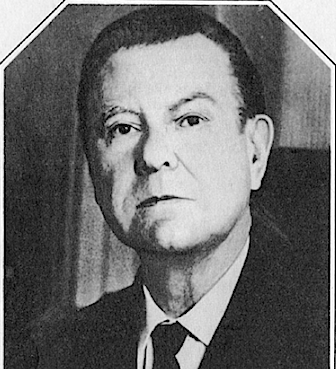

Заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин г. Тюмени Станислав Карнацевич в юности учился у Багаева. В своих воспоминаниях называет учителя мрачным, малоразговорчивым. Но поскольку физику он любил, то всегда получал «хорошие и отличные отметки». Карнацевичу запомнились «интересные приборы», которых в кабинете учителя было множество. Когда Багаева возмущал неправильный ответ или поведение ученика, он восклицал: «Ах ты мать-игуменья!» Станислава Иосифовича Карнацевича учитель называл не по фамилии, а по отчеству, причем заменяя Иосифович на Осипыч. Ученики дали кличку Багаеву «Мизгирь». Несмотря на угрюмость Фёдора Григорьевича, его любили, благодарили за знания, которые он дал им по физике и химии.

Женился учитель поздно, после 1892 года. Его избранницей стала дочь подпоручика, Надежда Карелина, младше Багаева на 20 лет. Надежда Александровна была коллегой мужа, она преподавала ботанику и зоологию в женской гимназии.

Кроме учительской семьи Багаевых, в доме проживал коллежский асессор, бухгалтер первого разряда Тюменского уездного казначейства Алексей Алексеевич Рещиков.

В 1922 году Трусовский проулок получил новое имя – улица Перекопская. В 1924-26 гг. бывший дом Перевалова заняли 14 «коммунальных» семей. Среди жильцов – прокурор и сотрудник ГПУ. Учитель Багаев ушел в мир иной в 1925 году, причиной послужила тяжелая болезнь.

Минуло сто лет. Теперь дом Перевалова – памятник архитектуры, представляет ценность как уникальный для города тип здания с выразительным и редким декором, несущим черты «модного стиля» – модерна.

ПОЛЬСКИЙ КОСТЁЛ

Возле усадьбы Перевалова находился деревянный дом католической общины (постройка не сохранилась). Но жив и продолжает служить доброму делу польский костел (угол улиц Ленина, 7/Перекопская, 7). Из окон Переваловского дома хорошо было видно ссыльных и их потомков, направляющихся на мессу.

Костел – значит крепость. Подтверждением тому служит героический факт из истории Польши. На древний Краков в 1241 году напала татарская орда Батыя. Безжалостно уничтожила она все дома и храмы, и лишь каменный костел св. Анджея спас горстку горожан от гибели. Каменным стенам были нипочем ни лук, ни металлические машины…

В Тюмени – своя история, наполненная радостями и испытаниями. В 1902 году тюменские поляки начали собирать деньги для строительства молитвенного дома. Активную роль в богоугодном деле сыграли управляющий кожевенного завода братьев Колмогоровых Юзеф Дитрих и фельдшер этого же завода Юзеф Карнацевич, отец упомянутого доктора Станислава Карнацевича.

В жаркий солнечный день 12 июля 1903 года католики произвели закладку фундамента дома молитвы. Разрешение на его постройку подписал городской голова Андрей Иванович Текутьев. Под фундамент храма поместили закладную грамоту, монеты и газеты (чтобы потомки узнали о годе его закладки), а также зерно как символ жизни. Текст грамоты через век впервые на русский язык перевел президент польского культурно-просветительского общества «Лятарник» Сергей Филь. Приведу фрагмент: «Благодаря радостным стараниям ксендза Леона Святополка-Мирского собрали мы около 5000 р., сумму эту с общего согласия прихожан используем, чтобы возвести дом молитвы (часовню) во Славу Бога. Дождавшись столь радостной минуты, ободренные горячими словами приходского ксендза Пжесмыцкого, представляем это свидетельство как задаток и обязательство поспешного – аккуратного и Богоязненного окончания начатой работы».

В 1905 году в России вышел указ Николая II о терпимости к иным вероисповеданиям, и, по всей видимости, поляки приняли решение возвести не дом молитвы, а костел. Но в процессе строительства возникли денежные затруднения, и Викентий Поклевский-Козелл, сын известного промышленника, пожертвовал необходимые средства. В результате строительство римско-католического костела св. Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии успешно завершилось.

Не случайно храм воздвигли в честь этого святого. Иосиф является покровителем семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Ссыльным было нелегко жить вдали от Родины. Кроме того, самым распространенным именем среди поляков на то время было имя Юзеф (Иосиф).

В годы атеизма костел, как и все культовые здания других конфессий, был закрыт. Святое здание использовалось в хозяйственных целях. В 1929 году его передали под клуб директоров. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался склад воинской части. Судьба привела в него эвакуированного в годы войны Михаила Рощевского, сына известного ученого Тюмени, доктора исторических наук Павла Рощевского.

– Когда я зашел в бывший костел, обомлел, столько продуктов! – вспоминает Михаил Павлович. – Мне выдали паек, я обрадовался, что мы не будем голодать. Этот радостный момент забыть невозможно. Семья наша была атеистическая, но не воинствующая. Иногда я приезжаю в Тюмень, мне приятно, что старинный костел уцелел и выглядит красиво.

После войны здание было передано краеведческому музею, университету. ТюмГУ отреставрировал памятник архитектуры, открыл в нем Дом ученых.

В 1994 году к 50-летию Тюменской области впервые в Тюмень доставили уникальный музыкальный инструмент – орган и разместили в костеле. Это было знаковое событие в жизни костела, хоть здание еще служило светским мероприятиям, но впервые за столько лет забвения в нем звучала божественная музыка. После орган разместили в филармонии, а в марте 1995 года башню костела украсил крест. Ксендз Казимир Юзьвик географически расширил приход, благодаря его стараниям установлен напрестольный крест, у алтаря свои исконные места заняли деревянные фигуры св. Иосифа и Пресвятой Девы Марии.

Сейчас в костеле тоже установлен орган, это дар из Германии. Храм передан Новосибирской Преображенской епархии, он полностью принадлежит законным обладателям, в нем проводятся праведные святые мессы.

Тюменский костел выдержал испытания судьбы, и как говорится в латинской пословице: «Пусть дом этот стоит, пока муравей не выпьет волн морских, а черепаха не обойдет весь мир».

НА СНИМКАХ: С. Карнацевич; костел.

Елена ДУБОВСКАЯ /фото автора/