ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

НА УЛИЦЕ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 59 НАХОДИТСЯ СТАРЕЙШИЙ В СИБИРИ И ЗА УРАЛОМ ИППОДРОМ

БЕГА И СКАЧКИ

«Истинного любителя прекрасный вид лошади, ее могучее ржание, ее стремительный бег, ее чистое дыхание, ее бодрый запах будут волновать и тревожить неизменно до глубокой старости, до самой смерти, и я даже полагаю, что и после нее», – это строки из очерка Александра Куприна «Рыжие, гнедые, серые, вороные». В те давние времена люди не могли обходиться без лошадей. Сейчас гужевой транспорт заменили автомобили, но ничто не затмит любовь к этим грациозным, умным и сильным животным.

И хорошо, что в Тюмени есть особое место для поклонников верховой езды, место, где можно окунуться в атмосферу прошлого.

В 1867 году купцы Сергей Гилёв, Иван Иконников, Евлампий Котовщиков, Петр Ядрышников и другие объединились в Общество коневодства. В том же году во главе с Прокопием Подаруевым они просили Думу сделать заказ в Пермскую государственную конюшню на 10 жеребцов «для улучшения коневодства и распространения хорошей породы лошадей по Тюменскому округу». Из Перми пришел ответ, из которого следовало, что на «содержание лошадей полагаются ежегодные жалования: ветеринару – 500 рублей, нарядчику – 50, наезднику – 25, коновальному ученику – 25 и трем наемным конюхам – 360 рублей… На 10 жеребцов в год требуется по 200 четвертей овса, в сутки на жеребца – сена по 12 фунтов, соломы – по 8 фунтов. (1 фунт = 0,454 кг). Всего расходов: 2 тыс. 260 руб. в год». Кроме того, была потребность в конюшне, просторном дворе с сеновалом, цейхгаузом.

Прокопий Подаруев вложил собственные средства и проявил большое усердие, чтобы в Тюмени появился ипподром. Свою лепту внесли купцы Александр Россошных (вице-президент Общества коневодства), Степан Колокольников (казначей Общества), Колмаков, Колмогоров и др. Были закуплены племенные лошади и в других городах на известных конезаводах Воронцова-Дашкова, Казакова, Романова.

С открытием ипподрома 23 июня (5 июля) 1871 года бега и скачки устраивались по воскресеньям. Участвовало по 20 лошадей орловской породы, дистанция – от 2 до 6 верст (от 2134 до 6402 метров). Рысаки бежали запряженными в дрожки на четырех колесах, в русской сбруе. Денежные призы победители получали сперва из доходов от входной платы, позже разыгрывались престижные призы от Московского бегового общества: им. Московского общества (300 руб.) и им. Великого Князя Дмитрия Константиновича Романова (1500 руб).

Для публики предназначалось большое деревянное здание- павильон. В начале XX века взималась входная плата: ложа и партер – от 3 до 4 рублей, балкон – от 20 коп. до 1 рубля, галерея – 25 коп. Собиралось много зрителей. Бедняки, не имея возможности купить билет, забирались на деревья и следили за происходящим.

Лошади принимали старт и финишировали в непосредственной близости от павильона. Во время бегов играл оркестр. Разрешался 10-рублевый тотализатор. Победители получали призы от Тюменского общества коневодства.

ВНЕЗЕМНОЙ ПРИШЕЛЕЦ

В апреле 1903 года в районе ипподрома приземлился метеорит. Траекторию перемещения «космического пришельца» в небе наблюдали студенты реального училища Россомахин, Рычков и Белинский. Кусок железного метеорита весом около 750 граммов, покрытый окалиной черного цвета, был обнаружен Павлом Россомахиным. Он хранил находку дома, после окончания училища передал ее в высшее начальное училище Туринска, где работал преподавателем. Экспертиза подтвердила внеземное происхождение обломка болида, его передали в Туринский музей, но там он был утерян...

ПЕРВЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ГОНКИ

Летом на ипподроме проводились народные гуляния и различные зрелища. 13 августа 1906 года прошли первые велосипедные гонки в Тюмени. Честь города защищали Бобиков, Брандт, Вершинин, Шмыров и другие. Гонки начались общим выездом велосипедистов, затем состоялся поединок между приезжими «звездами» в заездах по одной версте. Демонстрировалась фигурная езда на велосипеде, что вызвало шумные аплодисменты зрителей. Последний заезд был на 10 верст.

Как отмечала «Сибирская торговая газета» (1906 г.), гонки закончились скандалом. Местный велосипедист г. Бобиков победил приезжих Петрова и Краева, должен был получить золотой жетон. Но оказалось, что никакого жетона у г. Петрова (устроителя гонок) нет, он предложил вместо жетона 5 рублей. Приезжие «звезды» сбежали…

АЭРОПЛАН

19 июня (2 июля) 1912 года на ипподроме впервые наблюдали полет аэроплана. За штурвалом был пионер российской авиации Александр Алексеевич Васильев. Предварительно аэроплан типа «Блерио» и резервный «Фармана» были доставлены в разобранном виде из Екатеринбурга по железной дороге. Летательные аппараты не предназначались для преодоления большого (свыше 300 км) расстояния. Механик и слесари собрали их уже на месте. Как писала «Сибирская торговая газета» (1912 г.): «Тут была вся Тюмень. На ипподроме две-три сотни «платных» зрителей, а за его чертой – вдесятеро больше. Многие на крышах, на деревьях… Знак летуна – и, слегка вздрагивая на неровностях, «Блерио» взвивается над трибунами. Один за другим все выше и выше описывает Васильев плавные круги над полем… Поворот к трибунам, мотор выключен, винт замедляет ход, и аэроплан красиво опускается на землю. Аплодисменты и «браво!», не раз и раньше нарушавшие тишину, звучат отовсюду».

Высота первого полета над городом составляла 300-400 метров по прямой, «в виде грандиозной восьмерки».

ПРЕКРАСНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Во время Гражданской войны ипподром не работал, вновь открылся в 1921 году и стал популярным среди товарищей, любящих конные соревнования. Газета «Трудовой набат» регулярно помещала объявления, к примеру, в июньском номере за 1925 год: «Завтра бега и скачки. Интересная программа. С участием Тревоги, Момента, Дилоны, Жесткой, Барса, Досадного, Аристократа, Розана и других». Буфет. Тотализатор. Начало в 12 ч. дня».

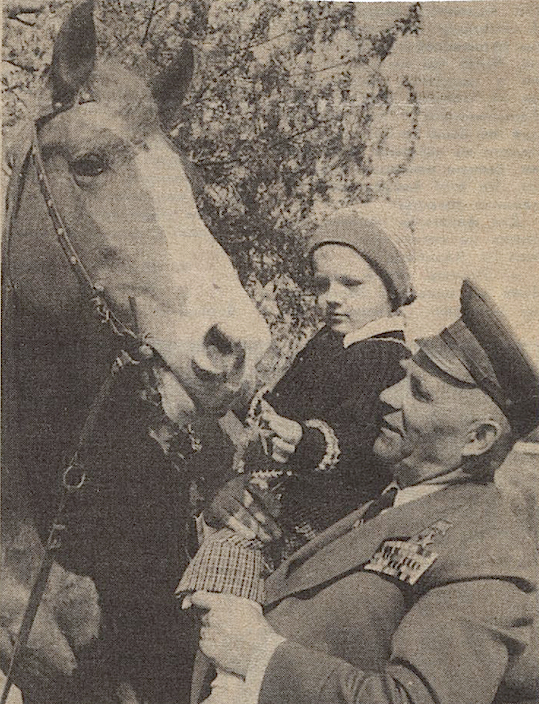

В годы Великой Отечественной войны ипподром тоже не работал, но в истории, как известно, многое зависит от личности. В сороковых годах в нашем крае был создан фонд лошадей Красной армии, поставлявший лучших скакунов для кавалерии. Сибиряк Яков Неумоев командовал эскадроном, дошел до Эльбы, где встретился с союзными войсками. Семь лошадей под ним убило только за один фронтовой год. В 1944-м за отличное выполнение боевых заданий Яков Неумоев получил звание Героя Советского Союза. Ему вручили именную серебряную шашку как лучшему командиру казачьего эскадрона. В 1947 году по совету маршала Буденного он возглавил ипподром. Неумоев доказал неправильность решения о переносе ипподрома за пределы города, тем самым сохранил его историческое место. Яков Николаевич отлично организовал работу, создал школу верховой езды, тюменцы стали участвовать во всесоюзных и республиканских конно-спортивных соревнованиях. Неумоев, участник Парада Победы, не снимал военного френча и будучи председателем колхоза, в должности директора ипподрома. В 1975 году он получил звание Почетного гражданина Тюмени.

Когда Яков Николаевич умер, его тело провезли по беговой дорожке ипподрома в экипаже, запряженном тройкой лошадей…

Я.Н. Неумоев (1907-1993) родом из деревни Трошина Уватского района Тюменской области, жил на улице Ленина, 57. В память о легендарном директоре у входа в ипподром установлен мемориальный знак.

К началу 1980-х под руководством директора Г.А. Шилохвостова возвели новые конюшни, павильон с трибунами, арочные склады, крытый манеж, расширили беговую дорожку. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и кандидат в мастера по легкой атлетике и боксу Георгий Артемьевич Шилохвостов практически возродил и преобразил Тюменский областной ипподром. В Тюмени стали проходить чемпионаты России по коневодству, зональные соревнования. Был создан конно-спортивный клуб "Кентавр", стал развиваться детский конный спорт.

В 2002 году Георгий Шилохвостов купил в Ульяновской области знаменитого русского рысака по кличке Сорренто. История его удивительна: «В 90-х Сорренто входил в десятку лучших рысаков Европы. Дистанцию в 1600 метров он пробегал за 1 мин. 58,6 сек, 2400 м – за 3 минуты 3,9 секунды, 3200 м – за 4 минуты 23,2 секунды.

Сорренто получил международный приз Мира, приз имени СССР и приз Большого европейского круга «Кубок Вермо». На его счету 61 выступление, из них 45 – первые места. Общая сумма выигрышей, которые жеребец принес своим владельцам, составляет 250 тыс. долларов».

К 2002 году знаменитый Сорренто был старым и больным, едва держался на ногах, его ждала печальная участь – мясокомбинат. Георгий Шилохвостов спас коня, а потом несколько месяцев его выхаживали ветеринары. Конь, почувствовав доброту и заботу, выздоровел. Теперь его потомки выигрывают скачки. А Сорренто стал легендой Тюменского ипподрома.

Когда делом занимаются добрые и талантливые люди, неминуемо приходит успех. Тюменский ипподром – один из лучших в России. Как и в былые времена, он занимает исконные 9 га земли, проводятся бега и скачки, которые для знающей публики – впечатляющее зрелище.

НА СНИМКЕ Я.Н. Неумоев с правнуком (вырезка из газеты «Тюменская правда»).

Елена ДУБОВСКАЯ /фото автора/